di ANDREA MECCIA

L’intervista al regista Paolo Taviani per i 60 anni del film interpretato da Gian Maria Volonté che ricostruiva la vicenda del sindacalista di Sciara Salvatore Carnevale, assassinato dalla mafia nel 1955

«Scoprimmo la storia di Salvatore Carnevale nel 1958, quando con mio fratello Vittorio girammo un documentario scritto da Ignazio Buttitta. Si intitolava Sicilia all’addritta ». Così Paolo Taviani – 90 anni compiuti lo scorso novembre e in concorso all’ultima Berlinale con Leonora addio,primo film girato dopo la morte di suo fratello Vittorio e vincitore del premio Fipresci della critica internazionale – inizia il racconto diUn uomo da bruciare, il primo lungometraggio della coppia, scritto e diretto insieme a Valentino Orsini e uscito nelle sale italiane nel giugno del 1962.

Sessant’anni fa. «Fu un viaggio che rivelò ai nostri occhi luoghi e storie che non conoscevamo. Tra gli incontri che facemmo ci fu quello con Francesca Serio, la madre di questo sindacalista ucciso nel 1955 dalla mafia. Una donna forte, capace di denunciare gli assassini di suo figlio a cui Carlo Levi aveva dedicato pagine memorabili».

Cosa ricorda di questa donna al cui caso si interessò, nelle vesti di avvocato, Sandro Pertini?

|

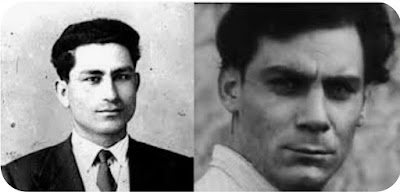

| Da sx: Salvatore Carnevale; Gian Maria Volonté nel 1962 |

«Piccolina, magra, con due occhi scintillanti. Ci accolse con gentilezza e volle condurci al cimitero di Sciara, dove era sepolto suo figlio. Avevamo poca pellicola e giravamo con una Arriflex rumorosissima che faceva “cra cra cra”. Piazzammo la macchina da presa, lei ci guardò e iniziarono momenti degni di una tragedia greca. Francesca Serio si inginocchiò mettendo le mani sulla tomba, iniziò a invocare suo figlio per poi stendersi sulla lastra di marmo. Sembrava recitare ed invece il suo dolore era autentico. Sentimmo che quella donna andava ricordata per la sua storia e per quella di suo figlio che non c’era più. Continuammo a fare ricerche sulla tragica fine di Carnevale e decidemmo di farne un film».

“Un uomo da bruciare” fu per Gian Maria Volonté il primo grande ruolo da protagonista.

Come fu il vostro rapporto con questo attore divenuto poi un simbolo del cinema politico italiano?

«Fino a quel momento Volonté aveva fatto poco cinema e tanto teatro, dove era davvero straordinario. Inizialmente però avevamo pensato a Turi Ferro per il ruolo di Salvatore ma ci fece cascare le braccia la sua calvizie.

Turi ci rimase male. Era pronto anche a indossare un parrucchino. Lo coinvolgemmo ugualmente, nella parte del mafioso don Vincenzo. Il provino di Volonté non andò bene. Fu uno dei più brutti della nostra carriera. La sua teatralità ci sembrava eccessiva e ci spaventava un po’.

Ma Gian Maria aveva un corpo e un volto così potenti che decidemmo comunque per lui.

Doveva infatti recitare la parte di un uomo che parlava a masse di contadini e operai, che guidava l’occupazione di feudi e terre incolte, sfidando il potere della mafia. Volonté capì questo sentimento e gestì nel migliore dei modi il personaggio al servizio della recitazione».

Il film fu presentato a Venezia sempre in quel 1962 vincendo il Premio della critica, il Premio cinema nuovo e il Premio cinema 60. Stampa, partiti, opinione pubblica come lo accolsero?

«I critici sottolinearono che era un film tragico dove non mancava un pizzico di ironia, cosa abbastanza rara nel cinema cosiddetto di impegno. Il protagonista era la negazione dell’eroe di stampo sovietico. Era un personaggio pieno di difetti, un uomo alienato, dal carattere complesso e contradditorio. Facemmo vedere il film ai dirigenti del Partito comunista. All’epoca si usava fare anche così... Ricordo che Mario Alicata, responsabile della commissione culturale del partito, ci accusò di aver infangato la memoria di un compagno valoroso. A Giorgio Amendola, invece, piacque. Piacque molto.

All’interno del partito la discussione fu molto forte».

“Un uomo da bruciare” era un film che sembra avere ancora forti appigli con il neorealismo ma ha la forza e la potenza per superarlo e andare verso nuovicanoni estetici.

«Il personaggio di Volonté, con i suoi incubi e le sue visioni, andava al di là dei criteri neorealistici. Con il neorealismo noi siamo nati.

Lo abbiamo amato tanto e a un certo punto lo abbiamo dimenticato. Con Bernardo Bertolucci dicevamo sempre che quel cinema lì è stato grande come il Rinascimento. Per me Caravaggio e Rossellini sono sullo stesso piano, ma noi sentivamo la necessità di battere altre strade.

Sentivamo che – non so – quel cinema, negli epigoni, era diventato piccolo-borghese.

Volevamo, parafrasando un film dello stesso Rossellini, un “cinema anno zero”, un cinema nuovo. Ci abbiamo provato. Gli errori, comein tutte le cose, non sono mancati».

Torniamo alla lavorazione del film che fu girato in larga parte nel territorio di Sciara. Che successe sul set?

«Il budget del film non era dei più floridi. Grazie alla locale Camera del lavoro, al suo segretario che tanto ci aveva raccontato di Salvatore Carnevale, facemmo un incontro con la popolazione, in cui io e Vittorio chiedemmo di donarci dei vestiti smessi, utili per la realizzazione dei costumi di scena. Ricevemmo bauli e sacchi pieni di capi di abbigliamento.

Ignazio Buttitta fu invece il nostro consulente per i dialoghi e le battute in siciliano. Di grossi problemi, in generale, non ne avemmo, ma per la scena finale, quella del funerale di Salvatore, la tensione si fece sentire. La mafia locale ci fece sapere che se fosse apparsa una bandiera rossa nelle strade del paese avrebbe sparato.

Toni Secchi, il nostro direttore della fotografia, disse: “Non vi preoccupate. Il film è in bianco e nero. Noi usiamo delle bandiere azzurre e il pubblico le vedrà rosse”. Così è stato. Ricordo che mentre giravamo la scena lungo la scalinata noi eravamo dietro la macchina da presa insieme a Volonté. Ai nostri occhi le bandiere erano rosse. A un certo punto mi voltai verso Gian Maria.

Stava piangendo».

La Repubblica Palermo, 12 luglio 2022

Nessun commento:

Posta un commento